登山をしていると普段あまり意識していなかったものを意識するようになったり、あまり興味がなかったものに興味を持つようになります。

例えば、私の場合は写真や花、それに野生動物ですね。

特に多くの登山者の興味、および恐怖の対象となっている熊には怖いなと思う一方で、どんな存在なのか気になっております。

それは「熊出没注意」などと書かれている看板はよく見るのに、本体の姿はチラリと見たことすらないからです。

私が熊鈴をつけているのもあると思いますが、それでもニホンカモシカやノウサギ、リスなどの小動物はたまに見かけるのに

一番戦闘力が高そうな熊は一度も見たことがない。

そんなまだ見たことがない存在だからこそ、余計気になるのでしょうね。

私と同じような方も多いと思いますが

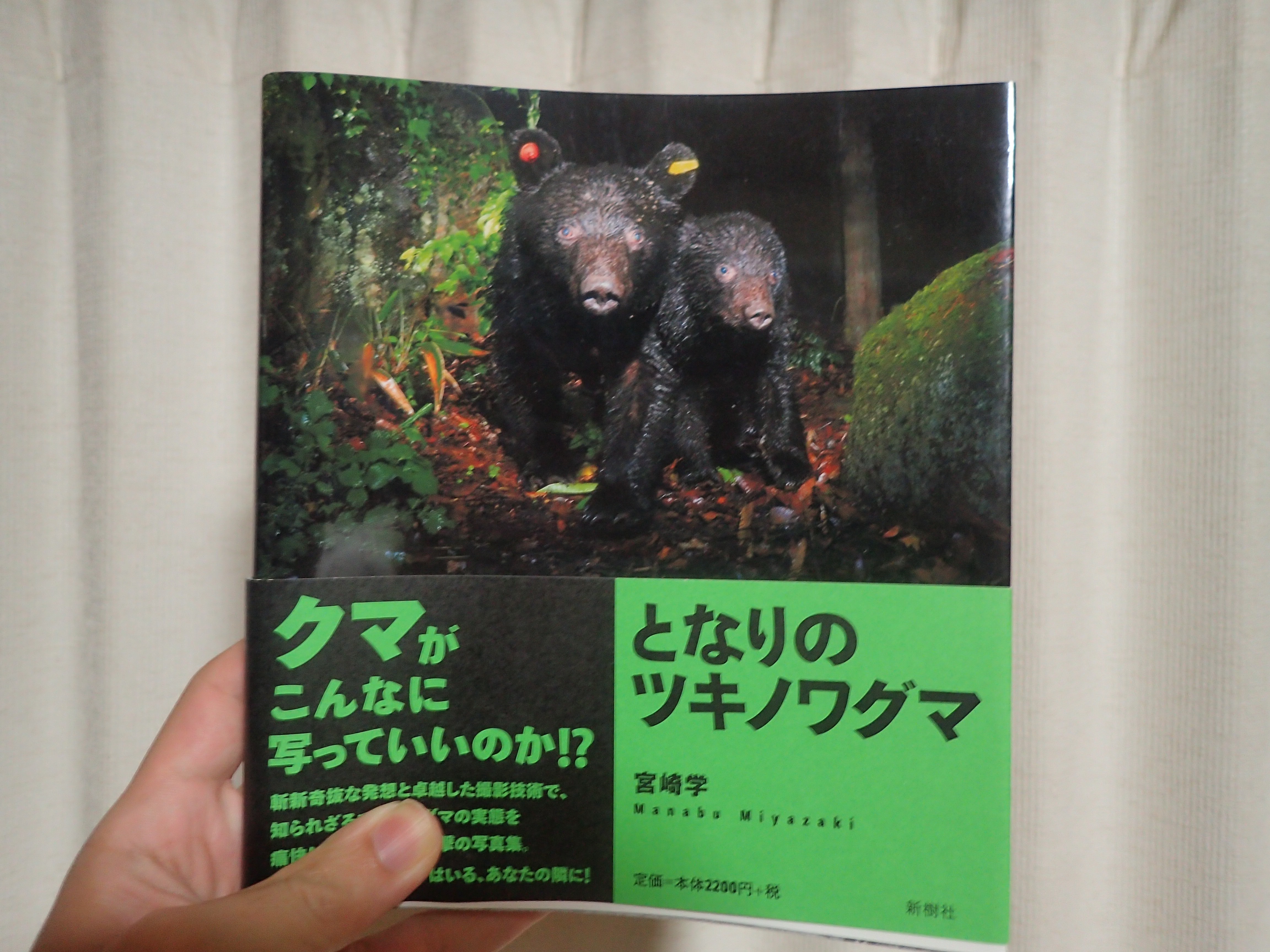

今回紹介する「となりのツキノワグマ」はそんな方にうってつけの本となります。

内容について

内容は熊の写真がメイン。

中央アルプスの駒ヶ根高原、舞台は決して山深いエリアではなく、すぐそこに人里が広がっているところです。

筆者は動物たちが通りそうな獣道に自動撮影装置を設置し、三年間ほぼ毎日撮影を試みることにします。

そこで写った熊たちの写真とそこで見えた生態などが書かれております。

普段はハイキング客でにぎわう遊歩道でカメラを設置すると筆者の想像を超える数の熊が連日連夜姿をあらわすことになりました。

姿を現したツキノワグマの写真がいくつも紹介されておりましたが、結構可愛いんですよね。

カメラに興味を示したり、だらしなく寝そべっていたり、親子でじゃれあったりして

大きな犬といった感じでとても可愛いです。

顔のアップ写真もありますが、大きな体に見合わずつぶらな瞳もチャーミングです。

デイデイベアやマスコットキャラクターによくなっているのも、こういった可愛さがあるからなのだと再認識できました。

見えてくるツキノワクマの生態

この本を通してわかったことは、どうやらツキノワグマというのは我々が予想しているよりはるかに多く山の中に生息しているということです。

そして人間が利用している遊歩道や登山口も彼らもよく利用しております。

恐らく彼らは人間がやってくるとすぐ近くで息を潜め、通り過ぎるのをわざわざ待ってくれているのでしょう。

そして人の気配がなくなると我々と同じ道を彼らも利用しているのです。

考えてみれば荒れた獣道よりも整備された登山道や遊歩道の方が彼らにとっても歩きやすいに決まっております。

また、クマの食事についても詳しく記載されております。

クマはその巨体から肉食獣として捉えている方も多いかもしれませんが、意外とベジタリアン。

動物性のエサよりも木の実や果実、山菜などをメインで食べているようです。

そしてかなりのグルメでもあります。

食事のメニューは何百種類にも及んでおり、ガマズミ、クロモジ、ヤマブドウ、サルナシ、ノイチゴなどの植物から蜂蜜(やはり大好きなようです)やアリ、マス、イワナなども食しているようです。

植物性のエサをメインで食べている個体が多いようですが、中には肉類が大好きな個体もいるようで我々人間と同じくクマにも個体差があるのです。

クマが何を食べているかはクマのフンなどを分析してわかるようです。

あまり見て嬉しいものではありませんが、クマの様々なフンの種類も2ページにわたって紹介されており

消化できなかったものがフンに出ていたり、食べたものの色にフンが変色しているのが面白かったです。

あとベジタリアンな個体が多いせいか、クマのフンは意外と臭くなくむしろフルーテイな匂いがするようです。

また、登山中に不自然に樹皮がはがれた木を見かけたことはありませんか?

あれは樹液を吸い取るためにクマが剥ぎ取った「クマはぎ」という行為のあとのようです。

クマはとても嗅覚が良いため、糖度の高い樹液を嗅ぎ分けることができ、糖度の高い木の皮だけを剥いでいるようです。

それから木の上部に折れた枝の塊が座布団状になっていることがあります。

あれはクマが木に登ってエサを食べるためのクマ棚という名の餌場のことです。

私ははじめて知りましたが、今度からは注意深く観察しクマ棚があるかどうかも見ていきたいと思います。

まとめ

これを読めば、ツキノワグマの認識が少し変わると思います。

クマといえば、多くの方にとってはあまり身近ではない存在でしょう。

しかし、本書では人里に下りてきてエサを漁る姿などが写真として何枚も収められております。

また、上記でも触れた通り我々ハイカーが使う登山道や遊歩道は彼らも普通に使っているのです。

予想以上に熊は人間にとっても身近な動物なのです。

クマも人間と遭遇しないように気を使っているようですが、クマもうっかりとミスをしてしまうこともあります。(なんでも人間の子供と同じで何かに夢中になっていると人間の気配に気づかないことがあるそうです)

ですから山に入る人間はいつ、彼らと遭遇してもおかしくはないというわけです。

クマとなんか遭遇するわけがない、と思っている方もいるかもしれませんがこれを読むとやはり我々人間側も気をつけなければいけないと改めて思いました。

遭遇しないように我々も十分気をつけるべきなのです。

それについてはこちらの記事を参照ください。

そしてクマのことをより深く知る、というのも対策の一つだと思います。

そんなクマのことを知るという点ではこの本はとても優れております。

何せクマの個体差、食事の好み、習性、解体して各部位の説明、熊肉の味から能力まで写真とともに事細かに記載されており、まさにクマの解体新書といった内容になっております。

写真集としても読み物としても面白いので我々ハイカーはもちろん、山に入る人間であれば読んで損はしないでしょう。

みくぞう

最新記事 by みくぞう (全て見る)

- 高尾にある知る人ぞ知る里山「初沢山」(初沢城跡)に登山!コースの組み合わせ次第で楽しめる山です。 - 2021年12月3日

- Apple Watchでの登山が快適すぎてやばい!そのメリットと快適さについて - 2021年11月30日

- 高水三山 初心者お断りの神塚尾根を使って登る - 2020年1月24日

コメントを残す